VOCs治理—吸脱附工艺中关于“位点”的争夺

在VOCs吸脱附系统中,竞争位点的核心表现是:当树脂(或其他吸附材料)的吸附位点被某种VOCs占据后,若体系中进入另一种与该位点亲和力更强的VOCs,后者会“挤走”已吸附的VOCs,导致原本被吸附的物质脱离材料进入气相——这种现象可称为“竞争性置换”

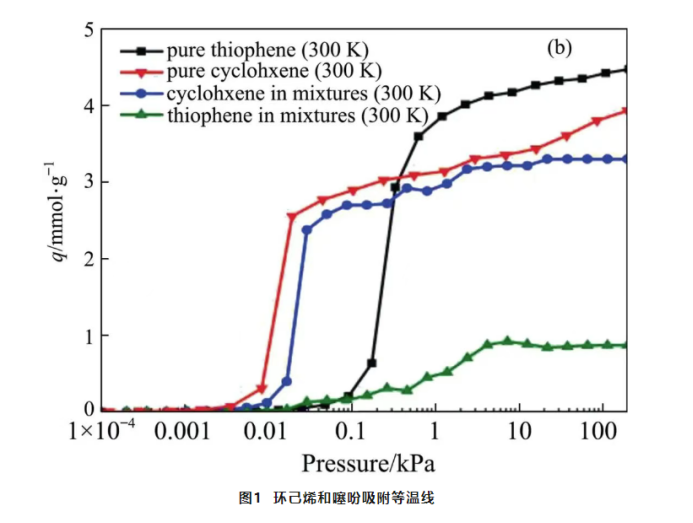

通过吸附等温线证明了环己烯与噻吩之间存在竞争吸附关系。如上图所示,当噻吩单独吸附时,其饱和吸附量远高于噻吩和环己烯两元混合物共同吸附时的噻吩饱和吸附量。环己烯单独吸附时的饱和吸附量也略高于两元混合吸附时其饱和吸附量,故判定两者存在竞争吸附,且环己烯可能更具有竞争吸附力。

在VOCs治理中,经常遇到在正常吸附过程中,因其他种类VOCs进入树脂系统后,排口浓度出现剧烈波动,这可能就是吸附位点的竞争性置换所导致的。那具体是怎么发生的呢?本文以异丙醇和二氯甲烷这一常见组分和出现的现象来浅述一下:

竞争位点的作用机制可通过异丙醇(IPA)与二氯甲烷(DCM)的共存体系具体阐释,其核心是吸附材料表面活性位点与不同VOCs分子间相互作用能的差异及动态平衡过程:

一、竞争位点的分子作用基础

吸附材料(如活性炭、分子筛或树脂)的活性位点本质是具有特定电子效应(如电荷分布)和空间结构(如孔隙尺寸、表面官能团)的区域。对于异丙醇(极性分子,含羟基-OH,可形成氢键)和二氯甲烷(弱极性分子,含C-Cl键,以偶极作用为主),其与位点的结合能力取决于:

- 作用力类型:异丙醇易与含羟基、羧基等极性官能团的位点形成氢键(强相互作用),而二氯甲烷主要通过偶极-偶极作用或疏水作用与位点结合(作用力较弱)。

- 空间匹配性:若位点孔隙尺寸与分子动力学直径更匹配(异丙醇分子直径约0.45 nm,二氯甲烷约0.37 nm),则更易形成稳定结合。

- 吸附热差异:异丙醇的吸附热(通常30-40 kJ/mol)高于二氯甲烷(约20-25 kJ/mol),意味着其与位点的结合更稳定。

二、异丙醇与二氯甲烷的竞争性吸附行为

1. 位点占据的优先级:

当两种VOCs同时进入吸附系统时,若材料表面存在大量极性位点(如改性树脂的羟基位点),异丙醇因氢键作用的高亲和力,会优先占据位点,形成稳定吸附层;二氯甲烷因作用力较弱,仅能占据剩余非极性位点或在高浓度下部分置换亲和力极低的位点。

反之,若材料以非极性位点为主(如活性炭的石墨微晶结构),二氯甲烷可能因疏水作用更易占据位点,但异丙醇仍可通过极性-极性作用与部分位点结合,此时竞争取决于两者浓度比。

2. 动态置换过程:

若系统先吸附异丙醇(占据极性位点),后续通入高浓度二氯甲烷:

- 当二氯甲烷浓度远高于异丙醇时,即使亲和力较低,也可通过“浓度驱动”竞争,部分占据边缘极性位点或非极性位点,导致少量异丙醇因位点被挤占而脱附(但比例较低)。

若系统先吸附二氯甲烷(占据非极性位点),后续通入异丙醇:

- 异丙醇会凭借更高的吸附热,直接置换二氯甲烷占据的极性位点甚至部分非极性位点(因氢键作用强于偶极作用),导致大量二氯甲烷脱附,表现为“强亲和力分子对弱亲和力分子的定向置换”。

三、对系统设计的指导意义

1. 材料选型:处理含两者的混合气体时,若需优先去除异丙醇,应选择极性吸附材料(如胺基改性树脂),利用其对异丙醇的高选择性抑制二氯甲烷竞争;若需优先去除二氯甲烷,则选用非极性材料(如椰壳活性炭),减少与异丙醇的位点争夺。

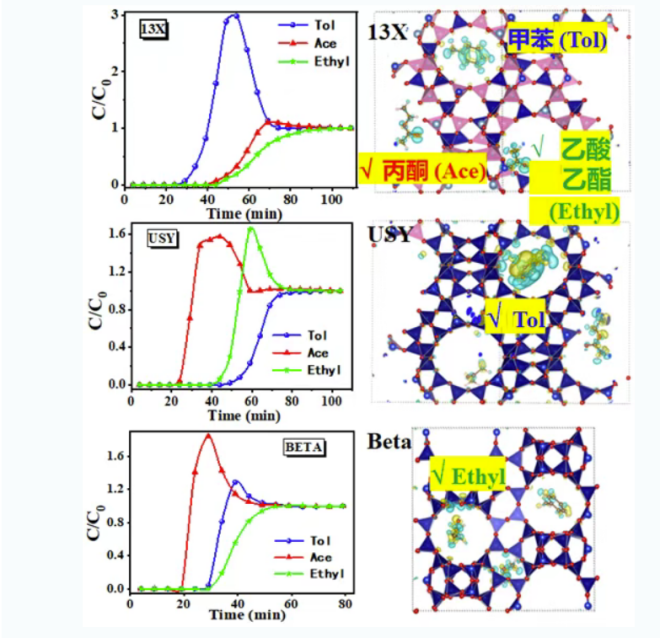

不同类型吸附材料对VOCs的吸附性能对比

2. 工艺优化:

- 若二氯甲烷为目标控制物(如需回收),需避免高浓度异丙醇进入系统,可增设预处理单元(如极性吸附塔)先脱除异丙醇,消除其对二氯甲烷吸附位点的抢占。

- 脱附阶段,若需分离两者,可利用异丙醇脱附温度(约80-100℃)高于二氯甲烷(约50-70℃)的特性,通过梯度升温实现分步脱附,减少竞争干扰。

综上,异丙醇与二氯甲烷的竞争位点行为本质是分子间作用力与浓度共同调控的位点分配过程,其规律为吸附材料选型和工艺参数优化提供了分子层面的依据。

合肥义禾自成立以来,专注于制药、精细化工行业废气治理,可以根据不同工况,详细分析,针对不同组分采取不同的治理措施,可以使全厂废气高效、节能、安全、规范化治理。

若您在废气治理上存在困扰,欢迎留言,我们可以进一步技术交流、协助解决、共同进步。您也可以关注“合肥义禾YIHEAC”微信公众号,查看更多RTO、树脂吸脱附、活性炭吸脱附、压缩冷凝、低温冷凝等更多技术咨询,也可以直接拨打0551-62886852来电咨询。

咨询电话:

咨询电话: